不景気で会社の売上が落ちたと悩んでいないだろうか?そして、とりあえず安売りセールやクーポンを実施したり、広告を出したりして、更に利益が少なくなってしまったという経験はないだろうか?

そうやって、迷走を続けていると、やがて深みにはまってしまう。

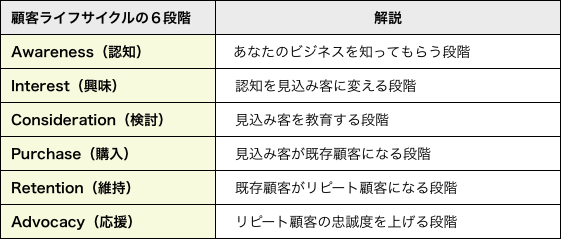

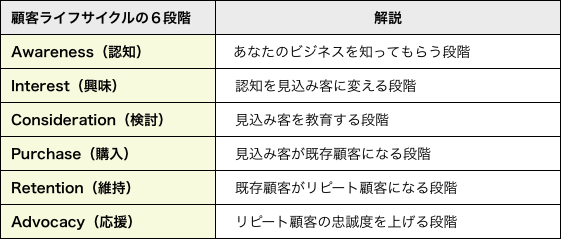

しかし、本日ご紹介する顧客の「購買ライフサイクル」を使うことで、ビジネスは簡単に改善される。なぜなら、購買ライフサイクルを知ることで、現状のマーケティング戦略の弱点を明確に把握することができるからだ。

売上アップに悩んでいる方は、是非参考にして欲しい。

顧客の購買ライフサイクルとは?

「購買ライフサイクル」とは、人があなたの会社や商品の存在を知って、実際に商品を購入するまでの流れと、そこからリピート客になり忠誠度の高いお客様になってくれるまでの流れを明確にした考え方だ。

ほとんどの場合、WEBからの売上が落ちる理由は、この6つのうち、どれか1つ(または複数)のステップに問題があるからだ。

そして、問題が分かれば、そこに絞って改善することができるので、ほぼ確実に効果的な施策を打つことができるようになる。

以下に詳しく解説していくので、あなたの現状のマーケティングと照らし合わせてチェックして欲しい。

STEP1.【認知】あなたのビジネスを知ってもらう

顧客教育の第一段階は、あなたの存在を【認知】してもらうことから始まる。

なぜなら、どれだけ良い商品を持っているとしても、あなたの存在を知る人がいなければ、そもそもセールスのチャンスは生まれないからだ。

例えば、私は一戸建て不動産の営業マンとして働いていた。当然、最初は担当客がゼロなので、自力で顧客を作らなければいけない。そこで、販売中の物件の前に立って、通行人に声をかけて家の中を見てもらうことから始めた。(業界用語で「売出」と呼ぶ)

そうすることで、私という営業マンの存在と、商品(不動産)のことを知ってもらうことが出来るからだ。詳しい方法は後述するが、こんな地道なやり方でも、毎月物件が売れていった。

その後は、「売出」以外にも、許可を得て看板を設置したり、駅で不動産のチラシを配ったりして、より多くの【認知】を獲得するようになった。すると、【認知】してくれる人が増えるため、次の【興味】の段階へ移ってくれる人も、同じ比率で増えていった。

このように、購買行動の開始地点は、まず【認知】してもらうところにある。そして、そのための入り口は多ければ多いほど良い。幸運なことにインターネット上では、【認知】を獲得するための入り口はいくらでも用意することができる。

例えば、下記のようなものだ。

- ブログ

- Facebookページ/各種広告

- Twitter

- YouTube

- Pinterest

- Google+

- PPC

- オンラインプレスリリース

現在では、これらのツールを組み合わせて使うことで、簡単かつ短期間で、多くの人に【認知】してもらうことができる。

重要なことので繰り返すが、セールスは【認知】を獲得するところから始まる。誰も、あなたのことを知らない状態なら、どれだけ頑張ってもモノは売れ ない。あなたは、あなたのビジネスの存在を知ってもらうために、どのような努力をしているだろうか?また、やりたいと思っているが、まだ取り組めていない ことはないだろうか?

もし、自社の認知度が足りないと感じているなら、一枚の紙を用意して、【認知】を獲得するために、①今やっていることと②これから実践するべきもの③検証が必要なアイデアの3つを書き出そう。そして、優先順位を付けて実践していこう。

STEP2.【興味】人を見込み客に変える

顧客教育の第二段階は【興味】を持ってもらうことだ。さらに言い換えると、見込み客になってもらうことだ。そのためには、【認知】してくれた人を、ただで返すようなことをしてはいけない。

例えば、不動産営業マン時代の私は、「売出」中に、物件の中を見て頂いた人たち全員に、住所、電話番号、メールアドレス、年収を聞き出していた。そうすることによって、相手は、表には出ない最新の物件情報を知ることができるというメリットがある。

もちろん、私としても、後で、電話やメールなどでアプローチするための機会を得られる。こうやってアプローチの機会を確保することで、初めて、目の前の人が「その他大勢の人」から「見込み客リスト」に変わる。

同じように、インターネット上でも、ブログにどれだけ多くのアクセスがあっても、Facebookページにどれだけ多くのファンがいても、それらの アクセスを、ただ帰してしまっては何の意味もない。顧客リストを作らなければ、次にお話する【検討】のステップに移って貰えないからだ。

そう、重要なのは、【認知】してくれた人のうち、どれぐらいの人が、あなたのビジネスに【興味】を持って、「見込み客」になってもらえるかだ。

そして、WEBマーケティングにおいて、純粋に「見込み客」と呼べるのは、メールマガジンのリストのみだ。従って、ブログやサイトに魅力的なCTA(コール・トゥ・アクション)を用意して、アクセスをメールマガジンのリストに変える努力をしよう。

もし、商品に興味を持ってくれている人のリストを取らずに、セールスの機会を失っていたのだとしたら、顧客リストを獲得するために出来ることを、紙に書き出しておこう。

STEP3.【検討】リストの教育

当然のことながら、興味を持ってくれた見込み客を、ただ集めただけで、何もしなければ売上は生まれない。そのため、顧客教育の第三段階では、あなたのビジネスに興味を持った人を教育して、商品を【検討】してもらうことが必要となる。

ここで覚えていなければいけないことは、お客様は、とにかく何でも求めてくるということだ。例えば、不動産で言えば、誰でも、「人気エリアで、最低100㎡以上の4LDKの物件に住みたい」という願望を持っている。

しかし、もちろん、そうした物件は億を超える価格が付いているので、紹介することができない。そこで、不動産の一般事情や、価格感を「教育」してあげることが必要となる。

そのためには、不動産セミナーを開催して、購入までに必要なものを手取り足取り教えてあげたり、不動産価格の動向レポートを送ってあげたり、不動産購入者のビフォー・アフターの事例を見せてあげたりして、適切な順番で教育コンテンツを提供していかなければならない。

そして、あなたが提供する商品やサービスが、「見込み客が抱えている悩みの解消」や、「どうしても叶えたいと思っている願望の実現」に最適だということを理解してもらおう。

WEBマーケティングにおいて、「教育」は、メールマガジンを用意することで自動化することができる。

メールマガジンを始める前に、あなたの商品の良さを理解してもらうために、どのタイミングで、どのコンテンツを届けると、見込み客に喜んでもらえるかを紙に書き出しておこう。

もし、顧客教育のステップに問題があるとしたら、セールスステップを見直して、メールマガジンを導入することを検討しよう。

STEP4.【購入】見込み客を既存客に変える

見込み客の教育が終われば、いよいよ商品をオファーする準備が整ったことになる。そして、ここで、あなたが、何をオファーするかによって、購入率は大幅に変わる。

購入率を上げるための最善の方法は、他社が真似できないほどの圧倒的なオファーを提供することだ。

例えば、不動産営業マン時代のころ、「教育」が終わった顧客リストを「最優先リスト」という名前を付けてフォルダリングをしていた。そこで、掘り出しものの物件が発表されたら、真っ先に、そのリストに電話をかけていた。

そんなある金曜日の夜23時に、突然、ある物件の解約情報が流れて来た。それは、公開された当日に全棟が売れたほど、素晴らしい物件だったのだが、 一棟だけローンの審査が降りずに再販売になった。そして、早速、その物件を、「最優先リスト」のお客様に案内したところ、30分で契約が決まった。

このように、オファーの内容が魅力的であればあるほど、購入率は上がり売上も上がる。そして、魅力的なオファーとは、商品の質自体が良いのは当然として、「緊急性」「限定性」「プレミアム性」「希少性」の4つの要素のうちが必ず含まれている。

この段階で、購入率を上げるために、あなたのオファーの内容を見直して、どうすれば、これらの4つの要素を入れることができるかを考えよう。

また、WEBマーケティングにおいては、ランディングページの出来が、商品の売上を大きく左右する。「

コピーライティング初級講座」を読んで、魅力的なオファー、売れるランディングページの作り方を抑えておこう。

STEP5.【維持】既存客をリピート客に変える

顧客の購買ライフサイクルは、商品を買ってもらって終わりではない。一度、商品を買ってくれたお客様に、アップセルやクロスセルなどをして、リピートして商品を買ってもらうことによって、顧客一人当たりの利益率が倍増する。

なぜなら、新規顧客の獲得コストより、リピート顧客の獲得コストの方が遥かに安いからだ。また、ビジネスにおいて、全体の売上の8割は、たった2割の顧客から生まれる。そう、リピート顧客からだ。

従って、一度商品を買ってもらって終わりではなく、必ず、その後のフォローを充実させて、顧客満足度を高め、リピート顧客を獲得する仕組みを作っておこう。

WEBマーケティングにおいては、ステップメールを用意することによって、【維持】のステップを自動化することができる。

例えば、以下のよう商品購入後の導線を用意しておくことで、誇張でも何でもなく、売上は倍増する。

- 1週間後フォローメールを送り質問や疑問があれば書いてもらい、すぐに回答する。

- 2週間後サプライズプレゼントを送る。

- 3週間後リピート専用クーポンをプレゼントして、再度ランディングページに誘導する。

- その後1ヶ月毎毎回リピート専用クーポンをプレゼントする。

もし、あなたが、商品購入者のリストがあるにも関わらず、何にもアプローチをしていないとしたら、今すぐに、何をするべきかを考えよう。

リピート客獲得は、売上を伸ばすための最重要ポイントだ。

ステップ6.【応援】リピート客による口コミ

顧客ライフサイクルの最終段階は、お客様自体に、あなたのビジネスを広めてもらうことだ。ブログやFacebook、Twitterで紹介をしてもらったり、オフラインで紹介してもらったり・・・。

このように、勝手にあなたのビジネスを応援してくれる忠誠度の高いお客様のことを「エバンジェリスト」と呼ぶ。

多少、抽象的だが、”Creating Customer Evangelists”の著者、Ben McConnellとJackie Hubaによると、以下の6つのステップで絵版ジェリストを持つことができる。

- 継続的に顧客からのフィードバックを集める

- 知識やノウハウを無料で共有する

- 口コミネットワークを作る

- 顧客同士がつながるコミュニティを奨励する

- 小さくて簡単に満足を得られるオファーをする

- 市場や会社を成長させることに集中する

今では、ソーシャルメディアの影響で、クチコミの影響力が、以前とは比べ物にならないほど大きなものとなった。従って、エバンジェリストを持つことで、あなたのビジネスは、更に成長力を増すことになる。

まとめ

売上が思ったようにあがらない原因は、必ず、この6つのステップのどこかにある。そして、売上があがらない理由を1つずつ改善していくことで、結果的に100%数字は改善される。

この購買ライフサイクルを参考に、戦略を振り返ってみよう。